Der Fall

Im HPLC-Tipp vom letzten Dezember war Peaky am Zweifeln, ob er es wirklich ist: „Bin ich überhaupt der Peaky? Und wenn ja, wieso fühlt es sich so an, als wäre ich mehrere …“ Es geht also um die Frage, ob ein Peak homogen ist oder womöglich doch eine Koelution vorliegt. Im vorliegenden HPLC-Tipp werden wir uns einfache Tests anschauen, die recht schnell durchzuführen sind: Keine Änderung der chromatographischen Parameter, keine Änderung der Apparatur. In den nächsten HPLC-Tipps werden wir uns sukzessiv mit aufwendigeren Methoden beschäftigen.

Die Lösung

Eine Veränderung von Einstellparameter („Settings“) kann helfen, innerhalb von Sekunden/Minuten die Peakhomogenität zu überprüfen. Es lohnt sich (auch) an solche „banale“, schnelle Möglichkeiten zu denken:

- Injektion bei einer anderen (niedrigeren) Wellenlänge, siehe Abbildung 1: Bei 271 nm erscheint der dritte Peak als ein Peak (unteres Chromatogramm), bei 225 nm sind zwei Peaks zu erkennen (oberes Chromatogramm)

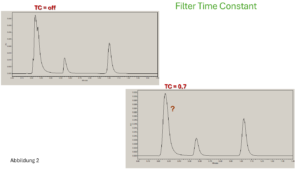

2. Eine große Zeitkonstante („Filter Response“, „Filter Time Constant“) führt zwar zu einer ruhigeren Basislinie, die Peakbreite nimmt allerdings zu, man verliert an Auflösung. Folgendes Zahlenbeispiel aus einer „Technical Note“ von Waters, die freundlicherweise von Sascha Schifrin zur Verfügung gestellt wurde:

Kein digitales Filtern: Auflösung (Resolution) 3,16, Peakkapazität 16

Zeitkonstante, 0,5 Min: Auflösung 1,82, Peakkapazität 12

In Abbildung 2 werden beim Ausbleiben der Glättung – also kein digitales Filtern (quasi ein „ehrliches“ Chromatogramm) – bei 0,25 Min drei Peaks erkannt, bei einer Zeitkonstante von 0,7 Min nur ein Peak. Kommentar: Bei den modernen Geräten wird auch bei kleinen Zeitkonstanten kaum ein signifikant größeres Rauschen beobachtet.

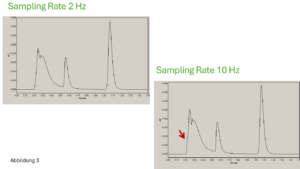

- Ähnlich verhält sich die Datenrateaufnahme („Sample Rate“): Je höher die Anzahl der Datenpunkte, umso besser die Auflösung, umso stärker das Rauschen und umso schlechter die Reproduzierbarkeit der Peakfläche bei Wiederholinjektionen. In Abbildung 3 wird an der ansteigenden Flanke des ersten Peaks ein „Buckel“ bei 10 Hz erkannt, bei 2 Hz nicht.

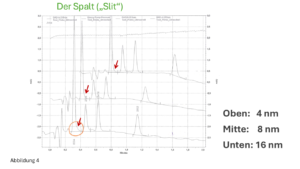

4. Je größer der Spalt („Slit“) in nm beim PDA umso mehr Licht geht dadurch, umso besser die Empfindlichkeit, umso geringer die spektrale Auflösung. Das heißt, wenn ich eine gute Empfindlichkeit brauche (Reinheit, „winzige“ Peaks), sollte ich einen großen Wert für den Spalt wählen; möchte ich Spektren aufnehmen, sollte der Wert klein sein, z. B. 1,2 nm. In Abbildung 4 wird ein „Buckel“ am ersten großen Peak nach der Totzeit bei einem Spalt von 16 nm erkannt, nicht jedoch bei 8 nm, geschweige denn bei 4 nm. Bei kleinen nm-Werten verliert man also an chromatographischer Auflösung.

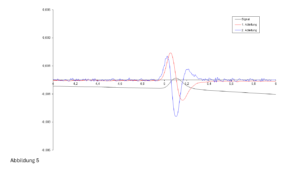

5. Erste und zweite Ableitung des betreffenden Peaks; diese Möglichkeit ist auch eine sehr schnelle, deswegen erwähne ich sie, obschon das Ergebnis nicht immer eindeutig ist. Als Ergänzung kann sie allerdings hilfreich sein. In Abbildung 5 zeigt der Peak (schwarz) ein leichtes Tailing. Wenn ein Peak homogen ist (UV-homogen …) sind die beiden Schenkel der 2. Ableitung (hier blau) gleich groß. Das ist hier nicht der Fall, möglicherweise handelt es sich um die Elution einer Verunreinigung am Tailing.

Bemerkung:

Der Einfluss der Einstellparameter macht sich vor allem bei kleinen, früh-eluierenden Peaks bemerkbar.

Einige Empfehlungen:

Zeitkonstante: 50 msec

Dwelltime bei LC-MS: 20-40 msec; längere Verweilzeiten führen zwar zu einer niedrigeren Nachweisgrenze aber auch zu einer niedrigeren Auflösung des Massenspektrums (analog dem Spalt beim PDA)

Datenrateaufnahme: HPLC, 10 Hz, UHPLC, mindestens 20 noch besser 50-100 Hz

Spalt: Aufnahme von UV-Spektren? Verwende 1,2-2 nm. Gute Empfindlichkeit (indirekt auch gute Auflösung) gewünscht? Verwende 16 nm

Wellenlänge: Naturgemäß abhängig von der Struktur, bei Verdacht auf polaren Molekülen tendenziell eher niedrige Wellenlängen

Das Fazit

Eine Änderung von Einstellparametern ist eine Sache von Sekunden, eine Peakinhomogenität kann evtl. dadurch schnell erkannt werden.

© Dr. Stavros Kromidas