Zusammenfassung Vor zwei Jahren habe ich ChatGPT Wissensfragen zu HPLC gestellt. Viele Antworten waren richtig, es gab aber auch frappierend falsche Antworten. Die gleichen Fragen habe ich jetzt wieder gestellt, Ergebnis: Bezahlversion ChatGPT; bei klaren Vorgaben („Bitte antworte nach wissenschaftlichen Standards, für ein Fachpublikum und hab´ ein besonderes Augenmerk auf den Praxisbezug im Labor“) gab erstens viel mehr Antworten und zweitens alle bis auf zwei – siehe weiter unten – waren richtig und hilfreich. Kostenlose Version, Google, Perplexity: Wesentlich kleinere Anzahl von (richtigen) Antworten, daneben auch völlig inhaltslose Aussagen. Schließlich: Je spezifischer die Frage (z. B. Probleme bei OPA-Derivatisierung), umso spezifischer – wenn auch nicht immer treffsicher – die Antworten. Das gilt für alle hier erwähnten Tools. Die Fragen: Retentionszeit und Bodenzahl Eine Frage war: Wie erhöhe ich die Retentionszeit in der RP-HPLC? Lediglich folgende zwei Antworten waren bei der Bezahlversion der ChatGPT falsch bzw. – etwas milder formuliert – ungenau: Bei Halbierung der Flussrate … * „… bleibt die Bodenzahl zunächst ähnlich“ (diese Aussage ist nur für ≤ 1,7 µm-Teilchen und kleine Moleküle weitestgehend wahr) * „… erfolgt keine Änderung der Selektivität“ (das gilt nur für isokratische Trennungen, bei Gradientenläufen kann bei einer Änderung der Flussrate die Selektivität sich…

„Wer bin ich? Und bin ich allein? Und wieso verändere ich mich? (Peaky ist ein kleiner, unruhiger, quirliger Peak, häufig als „Nervensäge“ unterwegs. Chromy dagegen ist ein großer, gemütlicher Peak aus der Nähe von Hydrophobenhausen, in der Regel cool, fast apathisch. Sie sitzen heute wieder im Karussell am aller letzten Platz und warten bis sie injiziert werden, haben also genügend Zeit für ein Schwätzchen) Die Probleme von Peaky Chromy: Peaky, was ist los mit dir, warum bist du so down? Peaky: Ich bin am Zweifeln: Bin ich überhaupt der Peaky? Und wenn ja, wieso fühlt es sich so an, als wäre ich mehrere und wieso gehe ich so auseinander, mein Gewicht bleibt doch gleich? Chromy: Also, ich kann dir garantieren, du bist es und du bist allein, das sehe ich doch … Peaky (energisch): Dein Freund DAD behauptet es auch. Am Freitag hat er auch nur einen Peak gesehen, aber neben 2-Nitroanilin waren auch 20 % 4-Nitroanilin dabei… Chromy: Ja, aber … Peaky (schon etwas erregt): Nix aber! Es geht um MICH Mann, es geht um Wahrheit, kein formales Alibi-Zeugs und so! Chromy: Beruhige dich doch… Peaky: NEIN! Chromy: Aber ich kenne dich und ich sehe dich und … (Peaky…

Der Einfluss von Metallionen in der HPLC ist schon seit Längerem bekannt; sprechen wir eher von einem zwar vorhandenen, jedoch bis dato bei vielen Anwender:innen weniger sich stark im Focus befindenden Problem. In den letzten Jahren erlebt dieses Thema allerdings aufgrund der zunehmenden Wichtigkeit von Biomolekülen eine gewisse Renaissance. Um welche Metallionen handelt es sich? Wo kommen sie her und was bewirken sie? Sind sie vermeidbar? Und: Können sie entfernt werden? Doch bevor wir uns dem Thema widmen, zunächst ein kleiner semantischer Exkurs: Konfusion von Begrifflichkeiten Begriffe im hiesigen Zusammenhang werden nicht von allen Beteiligten einheitlich verwendet. Dadurch entsteht eine gewisse Konfusion. Nachfolgend eine kurze Einordnung, wobei diese weder den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, noch kann ich erwarten, dass alle mit dieser 100 % d’accord gehen. Bioinert; geringe Wechselwirkungen mit Hardware-Komponenten, geringes Risiko für carryover; ältester Begriff, bereits 1933 verwendet: Aluminium-Oberfläche als Alternative zu Eisen. Im Umfeld der HPLC sind die verwendeten Materialien hier Titan, Keramik, PEEK Biokompatibel; keine Korrosionsgefahr trotz Chlorid-Ionen im Eluenten; oft synonym bzw. gleich zu setzen mit Bio-LC und Stainless steel-free; verwendete Materialien: Titan und spezielle Legierungen, z. B. MP35N Metall-frei; verwendete Materialien: PEEK, Saphir Weitere anzutreffende Attribute sind: „Inert“, „truly bioinert“ (PEEK), schließlich „fully biocampatible“….

Der Fall Pragmatismus hilft oft – auch in der HPLC: Wenn alle Beteiligte (Anwender:innen, Labormanagement, Kunde, Auditor/Inspektor) mit den vorgegebenen Kriterien resp. SST-Anforderungen (SST: System Suitability Tests, Systemeignungstests) zufrieden sind, besteht kein dringender Handlungsbedarf. Wenn allerdings häufig OOS-Situationen auftreten oder das Aufwand/Nutzen-Verhältnis aus praktischer Sicht nicht wirklich überzeugend erscheint, sollten – sofern es realistisch Sinn macht – die aktuellen Kriterien hinterfragt werden. Welche SST-Kriterien sind sinnvoll? Die Lösung Halten wir vereinfacht wie folgt fest: Bei einem SST geht es darum zu überprüfen, ob diese Methode „hier und jetzt“ an diesem Gerät nach vorgegebenen Kriterien funktioniert. Bemerkung: Die Frage, ob für einen SST eine Standard-Lösung oder eine „reale“ Probelösung – also eine Lösung, die bzgl. Konstitution, Konzentration, Matrix etc. den Proben entspricht, die gleich vermessen werden – verwendet werden soll, lassen wir hier außen vor. Nun, die HPLC ist eine Trenntechnik; die zwei Hauptziele sind i.d.R.: 1. Genügend gute Trennung inkl. Identifizierung und damit zusammenhängend eine gesicherte qualitative Information: „Ich sehe alle mich interessierende Analyten/Peaks“ 2. Gesicherte quantitative Information: „Wie reproduzierbar ist die Integration und demnach die Ermittlung der Peakfläche der mich interessierenden Peaks?“ Und: „Ist der Wert überhaupt richtig?“ In den meisten Fällen liegt der Focus auf beides: „Ich will…

Typischen Symptomen können bestimmten Ursachen zugeordnet werden; oder aber die Zahl der infrage kommenden Ursachen kann durch Beurteilung der Symptome („Welche Veränderung kann dieses Symptom bedingen und welche definitiv nicht?“) wenigstens eingegrenzt werden. Nachfolgend werden beispielhaft sieben häufige „Symptome-Ursachen“ in der Routine-HPLC vorgestellt. Bei Bedarf erfolgt auch ein Kommentar. Für die vorgestellten Fälle gelten folgende Annahmen: Keine bewusste Änderung seitens der Anwender:innen, z. B. es wurde keine längere Säule eingebaut Es handelt sich vorwiegend um RP-Trennungen mit einem konzentrationsempfindlichen Detektor wie beispielsweise UVVis, Diodenarray, Fluoreszenz- oder Brechungsindexdetektor Weiter unten sind die häufigsten Ursachen genannt Symbole: ∆: Änderung H: Peakhöhe A:…

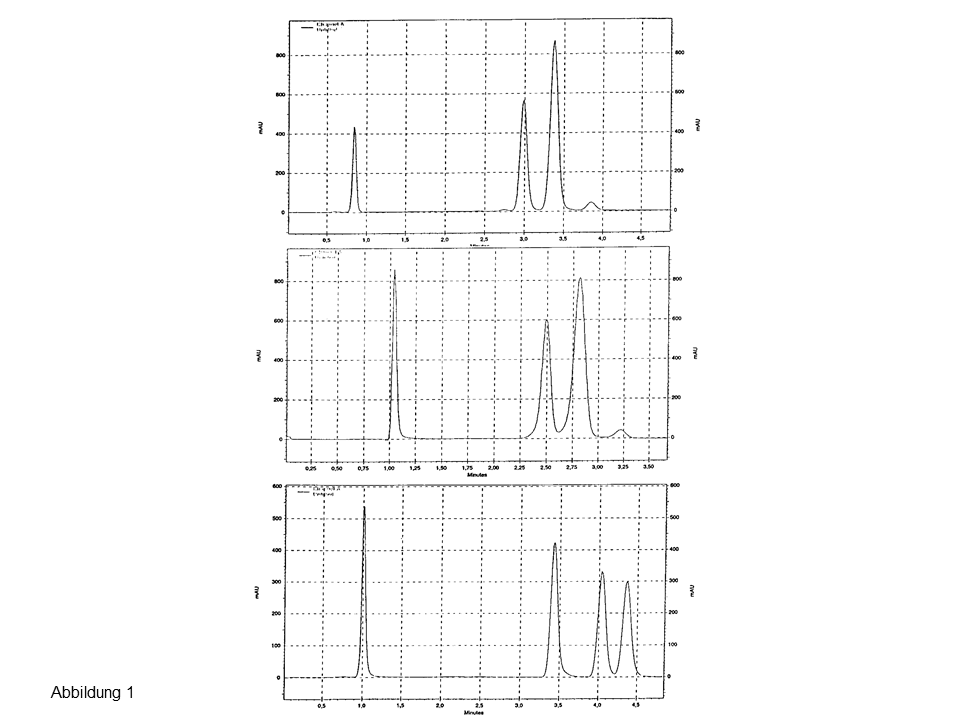

Temperatur-Änderung – einige Konsequenzen „Funktionierendes“ Gerät – unterschiedliche Ergebnisse Temperatur Passend zur Jahreszeit hier ein Hinweis bzgl. einer unbeabsichtigten Temperaturänderung. Eine solche ist gerade im Sommer (morgens-mittags) nicht ungewöhnlich. Zu was kann sie u. a. führen? Eine Temperaturänderung beeinflusst in der Regel die Selektivität wesentlich stärker als die Retentionszeit, siehe Abbildung 1. Sogar eine Abnahme der Temperatur um 10 °C führt zu einer Verschiebung der Retentionszeit lediglich von 22,17 auf 22,79 min. Die Selektivität ändert sich dagegen merklich: Antrennung im hinteren Bereich des Chromatogramms und 1 Peak im kritischen Bereich bei 20 °C vs. Basislinientrennung und 3 Peaks bei…

1. „Schwach“ ist oft effektiver – im positiven oder im negativen Sinn 2. Auflösung bei einer RP-Trennung nicht vorhanden – effektive Maßnahmen „Schwach“ ist oft effektiver – im positiven oder im negativen Sinn An schwachen Ionenaustauscher (WCX) werden sehr ähnliche ionische Komponenten häufig besser getrennt als an starken (SCX) Mit einer schwachen Probelösung(im RP-Modus: Jene einfach mit Wasser verdünnen oder mit Neutralsalz versetzen) erreicht man häufig eine Verbesserung der Peakform und somit der Auflösung, vor allem bei früh eluierenden Peaks Analog die mobile Phase: Ein schwächerer Eluent (im RP-Modus: Wasser-/Pufferreich) führt in der Regel zu einer besseren Trennung Eine schwächere Isopropanol/Wasser-Lösung (z. B….

Der Fall Sie arbeiten in einem regulierten Bereich und sind an strenge Prüfvorschriften gebunden. In einer solchen lautet die Forderung: „Auflösung R größer 1,5“, aber gerade diesen Wert erreichen Sie aktuell nicht. Welche regel-konforme Handgriffe kämen in Frage? Die Lösung Was möglich ist, hängt letzten Endes davon ab, wie genau die Angaben in der betreffenden PV sind. Ist in der Tat restlos alles – von der Eluentenzusammensetzung bis zu den Einstellungen („Settings“) – vorgegeben, so können Sie de facto es nur mit einer neuen Säule versuchen. Ist die PV etwas „weicher“, d.h. es sind nur die wichtigsten Parameter wie Säule,…

Der Fall

In den letzten Jahren wurde eine Reihe moderner C18- sowie polarer RP-Phasen eingeführt. Da wären beispielhaft zu nennen: Chemisch geschützte („embedded“ phases), hydrophil endcappede sowie Mixed Mode Phasen und was die Matrix betrifft: Hybrid-, Core Shell- oder monolithische Phasen. Diese Materialien weisen vielfach Vorteile auf. Heißt es nun, dass bei der Entwicklung einer neuen Methode der Einsatz einer solchen modernen Phase die richtige Wahl wäre? Sollte man also nicht-endcappede Phasen als eine alte Technologie „ad acta“ legen?

Die Lösung

Nein. Für die Trennung von Substanzen mit ähnlicher Hydrophobie, aber mit Unterschieden in der Anordnung von Substituenten am Molekül oder von Doppelbindungen in einer Seitenkette (α, β-Isomerie, Stellungsisomerie) oder stark polare Komponenten sind Restsilanolgruppen für die Selektivität sehr wichtig. Dies wird an drei Beispielen demonstriert:

Beispiel 1: Trennung von Steroiden

Abb. 1: Trennung von drei Steroiden an zwei endcappeden (oben, Mitte) und an einer nicht endcappeden C18-Phase (unten), Erläuterungen siehe Text.

Das obere und mittlere Chromatogramm zeigen die Injektion von drei Steroiden (α, β-Isomere) an zwei modernen, hydrophoben Phasen. Steroid Nr. 2 und 3 koeluieren. Die Trennung gelingt an Resolve C18, einem älteren, nicht endcappeden Material, siehe unteres Chromatogramm in Abbildung 1.

Beispiel 2: Trennung von starken Basen

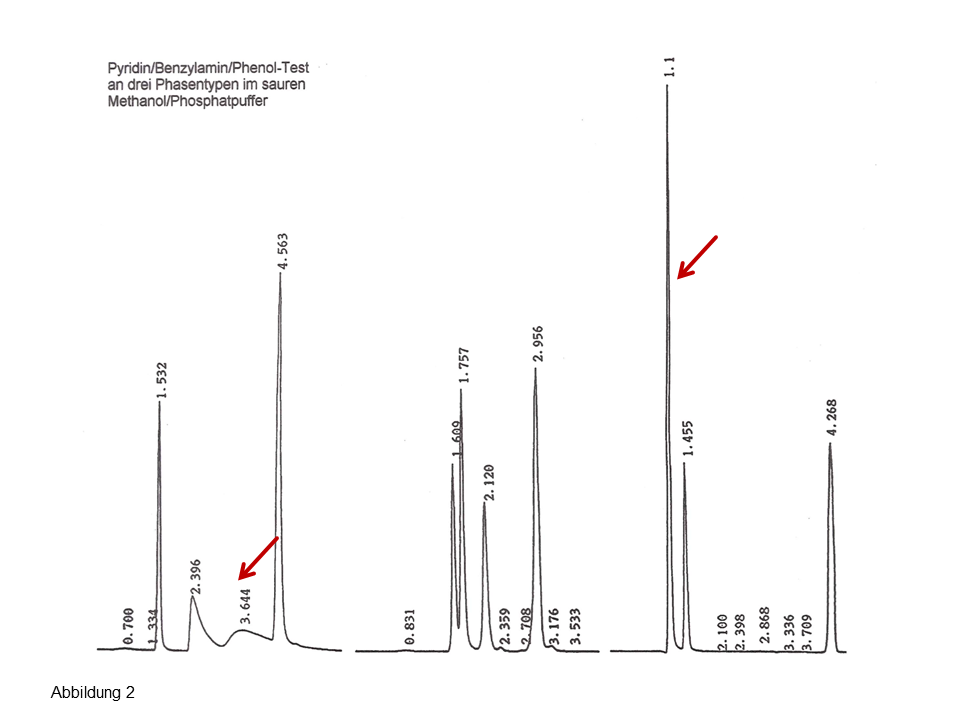

Abb. 2: Injektion einer Mischung von drei polaren Komponenten auf eine silanophile (links) und eine hydrophobe, endcappede C18-Phase (rechts), Erläuterungen, siehe Text.

Auf der rechten Seite der Abbildung 2 wird die Injektion von Uracil (inerte Komponente), Pyridin, Benzylamin und Phenol an einer modernen endcappeden C18-Säule gezeigt. Die zwei Basen koeluieren (erster Peak), was vollkommen nachvollziehbar ist: Man kann nicht erwarten, dass eine hydrophobe, gründlich endcappede Phase eine gute polare Selektivität aufweist. Und das kann zu falschen Schlussfolgerungen führen: Eine gute Peaksymmetrie suggeriert im Routinealltag eine gute Selektivität… Das linke Chromatogramm zeigt die Injektion auf eine „alte“, stark silanophile Phase, Hypersil ODS, das Ergebnis lautet: Eine hervorragende Selektivität für die zwei starke Basen bei gleichzeitig sehr langsamen Kinetik (starkes Tailing). Dass weitere polare Phasen wie beispielsweise eine C7-fluorierte Phase eine ebenso gute Selektivität aufweist (siehe mittleres Chromatogramm) versteht sich von selbst.

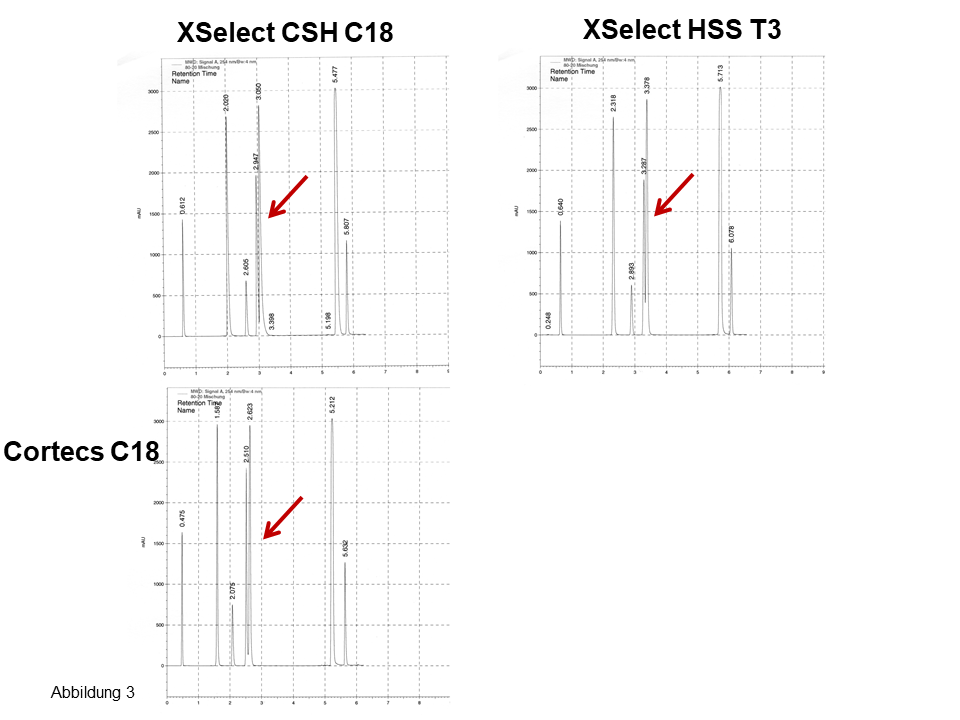

Beispiel 3: Injektion einer Mischung diverser Komponenten inkl. drei Isomeren (o-, m-, p-Toluidin)

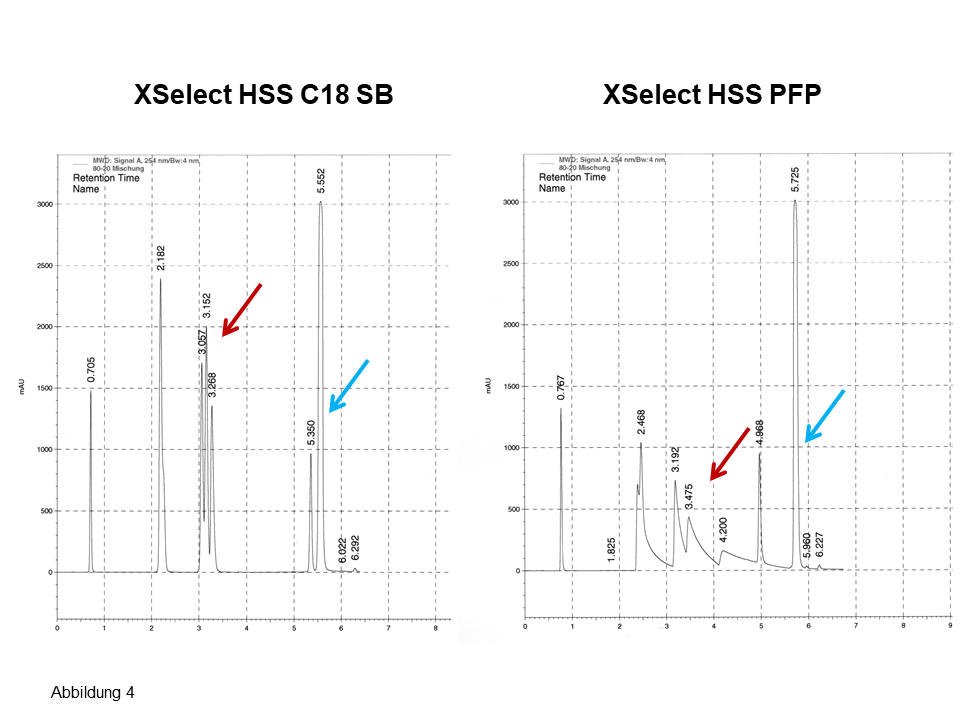

An mehreren Säulen von Waters erhält man nahezu das gleiche Bild, die Chromatogramme sehen recht ähnlich aus, für die drei Isomere ergeben sich zwei Peaks, siehe Pfeile in Abbildung 3. Erst beim Einsetzen einer nicht-endcappeden Phase (Abbildung 4) sind für die drei Isomere drei Peaks zu sehen. Ferner: Betrachte bei den letzten zwei Peaks die Elutionsumkehr. Auch hier: Eine fluorierte Phase (Abbildung 4, rechts) zeigt eine noch bessere polare Selektivität bei einer noch langsameren Kinetik, siehe dazu das auffallend starke Tailing.

Abb. 3 Trennung von polaren und apolaren Aromaten inkl. Stellungsisomeren, Erläuterung, siehe Text

Abb. 4 Trennung von polaren und apolaren Aromaten inkl. Stellungsisomeren, Erläuterung, siehe Text

Das Fazit

Für eine Vielzahl üblicher Trennprobleme sind moderne, endcappede Materialien zweifelsohne die richtige Wahl. Es gibt jedoch Fälle, in denen gerade Restsilanolgruppen eine Erhöhung der Selektivität bedingen. Das ist generell der Fall, wenn für die Selektivität zusätzliche Ionenaustausch-Wechselwirkungen notwendig sind wie beispielsweise bei Stellungsisomeren, Phospholipiden und starken Säuren/Basen. Eine evtl. suboptimale Peakform muss oft zu Gunsten einer guten polaren Selektivität in Kauf genommen werden. Es gilt folgende vereinfachte Regel: Je ähnlicher die Moleküle sind, umso notwendiger sind zusätzliche polare/ionische Wechselwirkungen für deren Trennung, umso langsamer die Kinetik bei der Desorption solcher Moleküle von der stationären Phase. Zur Auswahl und zum Vergleich von RP-Säulen siehe „Colona Vergleich und Auswahl von HPLC-RP-Säulen“ , ferner auch das Dokument „Einfache Tests zur Charakterisierung von HPLC-RP-Säulen“.

Der Fall Ein oder mehrere Peaks ist/sind klein und breit. Wie kann ich schnell die Peakform verbessern? Das Thema haben wir in ähnlicher Form bereits behandelt. Die Frage wird jedoch von AnwenderInnen recht häufig gestellt, ich kann gerne noch einmal darauf eingehen. Die Lösung Nachfolgende Vorschläge zielen auf typische RP-Systeme: Schnelle Maßnahmen, Zeitbedarf bis ca. 15-20 min Probelösung mit Wasser und/oder mit Kochsalz/Puffer versetzen und – wenn erlaubt – mehr injizieren, ansonsten Injektionsvolumen konstant lassen Säule umdrehen – nicht bei UHPLC-Säulen und auch nicht beim Gradienten: Evtl. vorhandene Hohlräume am Säulenkopf, die eine Verschlechterung der Peakform bedeuten, befinden sich nun…